ミュージカル『フランケンシュタイン』

観劇日:2020年2月15日 昼(柿澤・加藤回)

大好きな小説のミュージカル化と聞いていてもたってもいられずついチケットを購入してしまいました。

本当に本当に楽しみすぎて、観劇日まで常に浮き足立っていました。

良い意味でこんなミュージカル、今まで見たことがない。

こんなにも感情的で暴力的で、「私は嵐の中を往く戦艦に乗ってしまったのか?」と考えてしまうほどだったので忘れてしまう前にレポートします!!

あらすじと概要

あらすじ

19世紀ヨーロッパ。科学者ビクター・フランケンシュタインが戦場でアンリ・デュプレの命を救ったことで、二人は固い友情で結ばれた。“生命創造”に挑むビクターに感銘を受けたアンリは研究を手伝うが、殺人事件に巻き込まれたビクターを救うため、無実の罪で命を落としてしまう。ビクターはアンリを生き返らせようと、アンリの亡き骸に自らの研究の成果を注ぎ込む。しかし誕生したのは、アンリの記憶を失った“怪物”だった。そして“怪物”は自らのおぞましい姿を恨み、ビクターに復讐を誓うのだった…。

公式サイトより引用

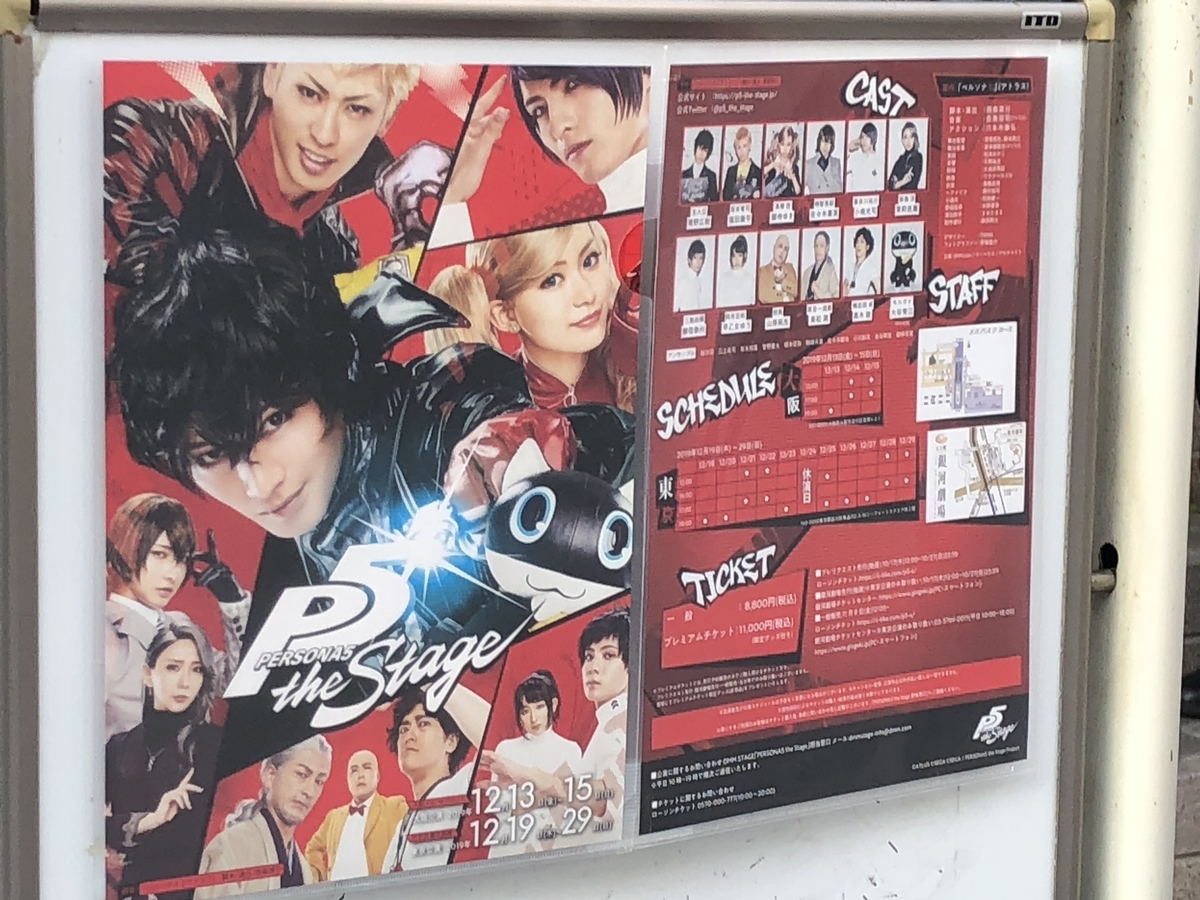

プリンシパルキャスト

ビクター&ジャック:中川晃教/柿澤勇人

アンリ&怪物:加藤和樹/小西遼生

ジュリア&カトリーヌ:音月桂

ルンゲ&イゴール:鈴木壮馬

ステファン&フェルナンド:相島一之

エレン&エヴァ:露崎春女

音楽:イ・ソンジュン

脚本 ・歌詞:ワン・ヨンボム

潤色・演出:板垣恭一

(敬称略)

★★

観劇前の第一印象

※概要までは観劇前に書いています

この作品では、プリンシパルキャストが全員一人二役を演じるという他のミュージカルでは異例の試みが取り入れられています。最初に見たときはびっくりしました。いったいどうなるんだ、と全く予想が出来ません。

また、原作小説と同じ『フランケンシュタイン』というタイトルではありますが、アンリの苗字が違うし他キャラクターの名前も違うし、粗筋を読んだ感じからも、かな〜り大胆に改変していることがわかります。

ビクターが怪物創造に至るまでの経緯が変更されていますね。

原作では寧ろ、怪物を造った後心神喪失状態にあるビクターを友人アンリがあれこれ手を尽くして慰めてくれるのですが!

さらに言及すると、原作版では怪物1人だけ創って以来誰1人と作ろうとしないし、なんなら原作怪物の願望(=つがいの怪物女を作ること)も拒否して逃げ回ります。

私的にはこういう改変はオールオッケー。

ミュージカル作品としての面白さを追求するにあたって登場人物を減らしたり、多少エピソードが前後したり、キャラ崩壊やストーリー崩壊にならない程度の、整合性のある改変は大好きです。

原作版だと、たんなる科学への没頭により怪物創造を行ったビクターですが、ミュージカルではよりロマンチックに。自身を想って散った親友を蘇らせるために怪物を作ります。

あ〜〜いいですね。

ただ、怪物創造の理由に人情的な事情が付け足されたことによって原作独特のゴシックホラー感・耽美主義感がやや中和されたと思わないでもない、かな。

ちなみに余談なのですが、

この物語(原作)が書かれたのは19世紀イギリスです。

当時はホモソーシャル(同性恋愛的な意味ではない)で、社会は男性を中心に構成されるものでした。女性は家の中にいる存在として扱われてきたという社会背景が当時の小説の舞台設定にかなり反映されています。

もちろんこの『フランケンシュタイン』も例外ではなく、男性が中心となっています。

同世代の作品に『ジキル博士とハイド氏』『シャーロック・ホームズの冒険』や、時代設定がヴィクトリア朝時代のイギリスだとして有名な漫画『黒執事』などありますが、

どれも男性がメインの役割をになっていて、出てくる女性はメイド、相談者、などが多いことが分かります。

原作を書いたのはメアリー・シェリーという女流作家ですが、彼女もはじめは素性を隠して本を出版したそうですよ。この小説出版背景そのものに当時の男性社会を感じることができます。

『フランケンシュタイン』感想と考察

フランケンシュタイン、良い意味で問題作でした。本当にいい意味でね!

感情描写の余白の多い作品と言いますか、色々と考察の余地があり過ぎるのでその中でも特に注目した2点について記したい。

ビクターとアンリの友情

この物語の主題のひとつ。

ミュージカル『フランケンシュタイン』の開始地点であり、全ての不幸の始まりで、終着点でもある。

アンリが見せるビクターへの狂信的な友情

処刑されそうになっていたアンリをビクターが助けたことをきっかけに、2人の友情は芽生えます。

生命創造の研究に並々ならぬ情熱を注ぐビクターと、1度は同じような研究をしたものの現在は足を洗い改心したアンリは正反対の人物のように見える。

出会ったばかりの頃、アンリはビクターの情熱に対して難色を示したのだが、次第と彼の追求心に感銘を受け行動を共にするようになる。

それからのアンリはというと、ビクターのことを盲信ともいえるほど尊敬していたし、ビクターもアンリのことを信頼していたように思う。

2人は「友人」であり「研究者と助手」という、まるでホームズとワトソンのような関係性だった。

いや、アンリにとってビクターという人物は、私が思っているよりももっと高貴で、神のような存在なのかもしれない。

アンリは軍医として、時に助けられない、見捨てなければいけない患者を見てきたはず。敵味方関係なく、戦争のためにしんでゆく人々を見てきたアンリは時に、自分の生きる意味を見失ったり、なにかに注げる情熱も失っていたりしたかもしれない。

そんな中、罪に問われ処刑されそうになったアンリを救ってくれたのはビクターだった。この時アンリは命を助けられただけではなく同時に心まで救ってもらったのだと考えられる。

心も命も救ってくれた彼を、友人としてだけでなく情熱的な研究者としても、ビクターを尊敬しているからこそ彼の身代わりとなりギロチン台へと登った。

恐らくビクター側がもっと抗議していればアンリが無実と伝えられたかもしれない。

けどアンリは、誰であろうとビクターを罪に問うことを許さないというか、

生きる意味を与えてくれた友のために今ここで命を散らすことが自身の存在証明とでもいうような清々しい表情にゾッとした。

アンリの見せる献身的な友情は高貴であり、どこか狂気的だった。

そこがミュージカル「フランケンシュタイン」の見どころのひとつだ。

ビクターもまたアンリに依存していた

自身の身代わりとなって亡くなったアンリ。

ビクターはそんな健気な友を信頼していたからこそ、大切だったからこそ生き返らせようとした。

それは「研究のため」だけではなく、「アンリを救うため」だったと思う。

ただ、アンリを生き返らせたあとの赤子をあやすような優しい声音で話しかけるビクターを見ていると、「友を生き返らせるため」と「生命創造の研究成果を見せるため」の2つの理由がかなり深く葛藤していたのではないかと思わざるを得ない。

怪物は後にビクターの行動を責める(「友人すらも研究材料に」、みたいな)けど、半分違うし半分合っている。

研究のためであり友のためである。

友のためであり研究のためである。

ビクターの怪物に対する拒絶心、あれはアンリの顔を使っているから「顔が醜い」てわけでは無いだろう。

ビクターの感じた醜さとは、アンリの顔をしたアンリじゃない人が出来上がったという外見的な不快感、というか、不一致感的な…不気味の谷現象みたいなニュアンスなのかなぁと。

たしかに大好きな人と同じ顔で全く違う挙動をして 言葉も話せず死後硬直が残った身体で蠢いていたら、ビクターが拒絶したくなるのも納得だ。

善と悪、欲望と正義がぐちゃぐちゃに絡み合う

この作品を観ていると、ジュリアやエレンを除き、登場人物の大抵皆が悪人のように思えてくる。しかし実際はもっともっと、それこそ「善と悪」の一言だけでは語ることのできない、おどろおどろしいグロテスクなヒューマンドラマです。

善、悪、偽善、エゴイズム、欲望、正義…人間を人間たらしめる人間の感情劇を超リアルに描かれているのでそれについても考えてみる。

怪物とカトリーヌの出会いから別れまで

最初は言葉も話せず、挙動もぎこちなく醜悪な印象ばかりが先立つ怪物でしたが、物語が進むにつれて人間らしくなっていく。

怪物が知性的な存在へと成長する過程はカトリーヌとの出会いを通して描かれている。

カトリーヌと怪物の出会いの場は闘技場だった。

最初、カトリーヌは恐る恐る、それこそ腫れ物を触るように慎重に怪物へと近づいた。

それから怪物の怪我に気がついたカトリーヌは彼を手当してあげる。

接していくうちに、怪物が言葉を発するようになり会話もできるようになった。

2人は闘技場を逃げ出す夢物語のようなものを語り合う仲になったというのに、ある日カトリーヌの裏切りによって2人の仲はズタズタになってしまった。

「怪物に薬を盛れば自由にしてやる」と甘言に惑わされたカトリーヌ。今まで散々虐げられてきた彼女は、ついぞ与えられた「現実的な逃亡」のチャンスをみすみすと逃すような真似はしなかった。

カトリーヌは怪物が知能を持ち言葉を操り、喜怒哀楽や痛みを感じることができると知っているはずなのに、自分のためならば簡単に友を見捨てることが出来た。

「逃げ出したい」と言うほど感じてきた強烈な苦痛を、怪物1人に味合わせることになったとしても彼女には関係なかった。

怪物と逃避行を夢見たカトリーヌ、

怪物に毒を飲ませたカトリーヌ、これは善と悪の二元論で片付けられる簡単な話ではない。

カトリーヌの自由への渇望は、痛々しいほどリアリスティックに語られている。

ビクターとアンリ

生命を作り出す という背徳に手を染めるビクターと、軍医として人を救おうとするアンリ。

どちらも根底には「生命の死からの救済」の意志がある。

ただ、ビクターは禁忌に触れようとしており、反対にアンリの行動は倫理的で模倣的のように見える。そういう点で、ビクターは悪のシンボル、アンリが善のシンボルとして描かれているのだろう、と最初は考えた。

だがストーリーが進むにつれて、その仮説は間違っているかもしれないと思った。

例を上げるとアンリの処刑シーンとそれに至るまでの2人など。

このシーン、アンリは、これから親愛なるビクターとも現世ともお別れだというのに、その絶望を感じさせないほどにまぶしくて明るい表情を浮かべているのが印象的だ。

処刑台に登るまでの過程では、罪を被ってくれた親友の無実を晴らすべく、ビクターは正直に「自分がやったんだ」と告白しようとしていた。

結局、聞き入れては貰えなかったのだが。

もし仮にビクターが完全なる悪の象徴であったのならば、自身が生き延びるため、研究を続けるために友を捨てる勇気と非情さの一つや二つがあったかもしれない。

次に、アンリを生き返らせたのはビクターの善心ではなく欲望でしかなかったこと。

件の処刑シーンで「君の夢の中で生きたい」と語るアンリは果たして自分が生き返ることを望んだのだろうか。

ただ、このアンリ復活に関して私がいいと思ったのは、怪物がアンリの記憶を無くしているという設定だ。

これによって、アンリ復活はビクターのエゴイズムか、アンリも望んだのかという真実は永遠に語られない。

ビクターを悪・偽善・エゴイストと断言しない、そんなところが魅力的だ。

★★

ビクターだけではない。

生命創造に魅了され、それを死からの救済だと疑わないビクター、

ビクターの情熱に魅了され共に歩むことを決めたアンリ、

人が足を洗った水を飲むような苦しくて屈辱的な生活をしてきたカトリーヌ、

優しい心を持って生まれながらも全てのヒトに裏切られ復讐心に駆られた怪物、

この子は普通には生きられないと悟ったからこそビクターのそばを離れないと誓ったルンゲ、

などなど。

誰もが当人の行いや感情を裏付けるエピソードがあり、一言で「〇〇が悪役だった」とは言わせない、言うことが出来ない。

『フランケンシュタイン』は、そんな人々の欲望と正義のぶつかり合いを描いたミュージカルだ。

おわりに

エリザベートに代表されるウィーンミュージカルとも違う。

ウエストサイドストーリーのようなブロードウェイミュージカルとも違う。

他とは一線を画す問題作『フランケンシュタイン』。

原作の頽廃的なゴシックホラーを踏襲したロマンティックで不気味な作品でした。

思い返してみても視覚的な情報が1に暴力、2に暴力、3、4が無くて5に暴力、っていう、本当にバイオレンスで感情表現も嵐の中を進む船のように激しかった。

時に観客を振り落とす勢いで舵を切るので、やや説明不足だったり早口でセリフや歌詞が聞き取れなかったり、なんてことも多々ありました、が、観劇後は満足感で胸がいっぱいになりました。

こんなミュージカル初めて見た。

衝撃を受けました。

ただ、ちまたで囁かれている「説明不足」ということですが、説明不足だからこそ考察の余地があり、自分の思い描く「この時のビクターの気持ちは、」「アンリのこの行動は、」と想像が膨らみますし、ファン同士の語り合いも捗ります。

思い返して考察して、仕事の休憩中や夜寝る前に1シーン1シーンごとに反芻していくうちにどんどんとビクターやアンリの気持ちが分かるようになる。

中毒性が高い。

でも、物語の中で全てを語って欲しい!!という方にとっては観劇後にモヤモヤ感が残ってしまうかも、というのは確かに感じました。

いやはや、ぜひ再演がやるのなら今度は何回か見てみたいです!

今回観られなかった中川さんと小西さんの回も見てみたかったな。